说起敦煌壁画,大家都知道它主要包括尊像画、故事画、经变画、装饰画、山水画、建筑画、器物画、动物画等,可以说内容极为丰富,形式极为多样。实际上,在敦煌壁画的皇皇巨制中,点缀着大量的花草树木,它们很美丽,也很动人。

竹子

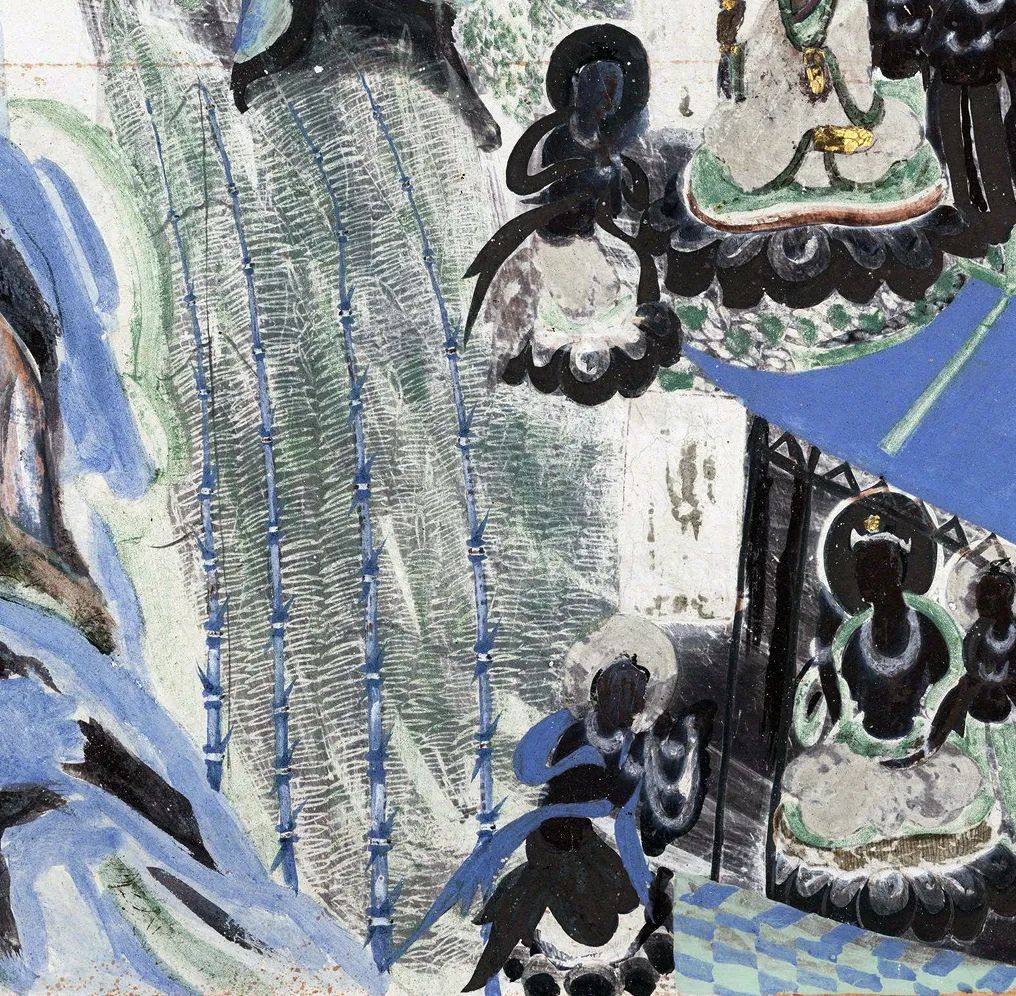

莫高窟第420窟法华经变中的竹林

敦煌壁画中的竹子图像,正是借佛教的语境,传递着我国与竹有关的源远流长的文化。比如莫高窟北魏第254窟“萨埵太子舍身饲虎”和西魏第285窟“五百强盗成佛”故事画中的竹子,直观来看,与今人心中预期的竹子形象相差较远,绘画技法也比较稚拙,但却是敦煌乃至我国竹画较早的图例。

莫高窟第203窟维摩诘经变中的竹子 初唐

唐代著名诗人白居易曾经有一首《画竹歌》,说植物之中竹子是最难画的,古往今来画竹子的人很多,但都画得不像,直到萧悦的出现,才改变了这一现状。因为别人画的竹子,竹身肥而臃肿,但萧悦画的竹子瘦劲而挺拔;别人画的竹子,竹梢羸垂,毫无生气,但萧悦画的竹子枝干是活的,竹叶是有动感的。正因如此,萧悦被尊为丹青以来画竹第一人,他笔下的竹子也真正达到了逼真的程度。当我们看到榆林窟第28窟,莫高窟第217窟、第148窟的竹画的时候,似乎能感受到萧悦竹画艺术的影子。

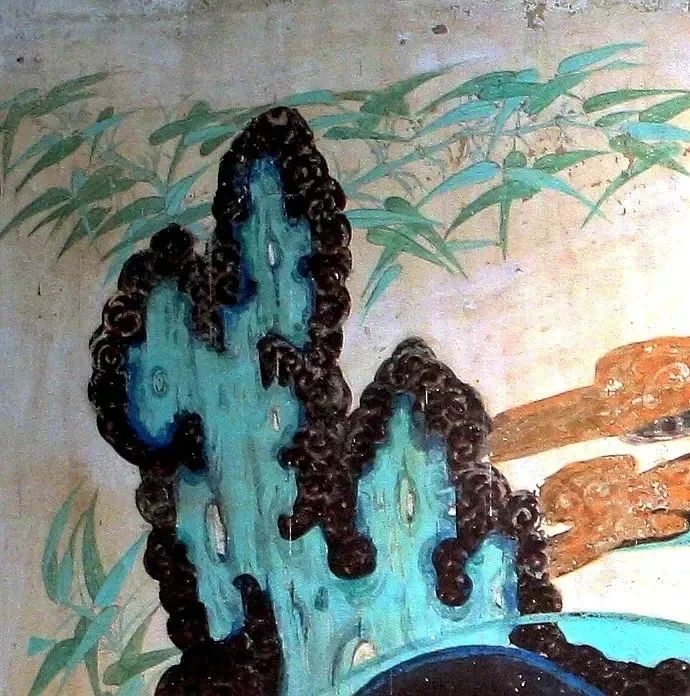

敦煌的竹画经过五代、宋,到西夏出现了又一个高峰,如榆林窟第2窟西夏“水月观音图”中的竹子,形象写实,技法成熟,达到了较高的水准。榆林窟第3窟南壁下部的竹石图、莫高窟第3窟主室西壁的双勾墨竹,不仅绘画水平高,而且流露出较强的文人情趣。

榆林窟第2窟水月观音图中的竹子 西夏

芭蕉

大家都知道,芭蕉看上去像树一样高大,但如果真把它当作有用的木材是不行的。因为当芭蕉皮一层层被剥尽的时候,会发现没有一处是坚实的。正因如此,佛经中就借用芭蕉来比喻无常的佛学义理。

隋代以后,尤其是唐代以来的壁画、纸画、绢画中,画了大量的芭蕉图像,主要被绘制在庭院内外、佛菩萨身后、大型经变画中的宝池里、山林旷野或者洞石坡脚之间。尤其是在莫高窟五代第61窟的五台山图中,就表现了多种环境中的芭蕉数十余株。

莫高窟第61窟的芭蕉 五代

既然敦煌壁画中芭蕉图像的源头在印度,那么,它是不是按照通常意义上的佛教东传路线,经中亚、西域再传播到敦煌的呢?从目前的资料看,中亚很少见到芭蕉图像资料,尤其是在新疆石窟中,很难看到芭蕉的影子。这就意味着敦煌壁画中芭蕉图像不是从中亚、西域传播而来的。

莫高窟第172窟的芭蕉 盛唐

我们有了一个较为清晰的认识:随着佛教的南传,印度佛教美术中的芭蕉影像首先在南朝佛教中心建康和成都产生影响。南朝艺术家又在接受、理解、认识的基础上,结合当地的人文地理因素完成了芭蕉图像的中国化和再创作。南朝风格的芭蕉图像向北辐射,影响到北朝墓葬的石棺床线刻画。在隋代统一,南北交流畅通的背景下,南朝芭蕉图像粉开始进入敦煌石窟当中。

萱草

印度的佛教美术中没有萱草,但是在我国传统文化中,萱草却有着非常重要的地位。

萱草在我国种植历史悠久,早在《诗经》中就有它的名字。据文献记载,萱草可以帮助人忘记忧愁。由此,萱草就有了一个名字叫“忘忧草”。后来,又有一种说法,说怀孕的妇女若佩带萱草,必然能生男孩。所以,萱草又有了“宜男草”的别称。大约到了唐代,萱草又被赋予了孝顺母亲的内涵,萱草又被誉为“儿女花”。

莫高窟第329窟的萱草 初唐

萱草花成为绘画名家钟爱的题材。从很多作品题跋中可以看到,绘画名家画萱草花,主要有三个目的:第一是借用“忘忧”的原初内涵排解胸中的忧愁;第二是借用“宜男”的内涵向生了男孩的人家表示贺喜;第三是借用“孝母”的内涵对老人表达祝寿。总而言之,萱草的所有内涵都紧紧围绕着一个字,那就是“孝”。

蜀 葵

莫高窟盛唐第130窟的蜀葵(段文杰先生临摹)

蜀葵也是不见于印度佛教美术,而在我国传统文化中居于重要地位的花卉。从敦煌壁画来看,蜀葵从唐代才大量出现。段文杰先生临摹的莫高窟盛唐第130窟《都督夫人礼佛图》中的蜀葵,具有较高的写实水平。再比如莫高窟盛唐第172窟、第320窟、章怀太子墓线刻中都能见到蜀葵。可见,敦煌蜀葵图像粉本是来自长安的。

敦煌壁画中的四种植物,芭蕉是源于印度,又被中国化了的植物图像,而竹子、萱草、蜀葵则主要是源自我国本土的植物图像。其实,在敦煌壁画中,还有莲花、牡丹、花树以及很多未知名字的植物,它们的分量虽然比不上人物画和山水画,但却以自身的存在诉说着敦煌壁画背后的故事,呈现出我国古代的植物和花鸟画面貌。它们不仅是大漠深处的亮丽风景,也是大漠深处最美的花。

来源:甘肃日报