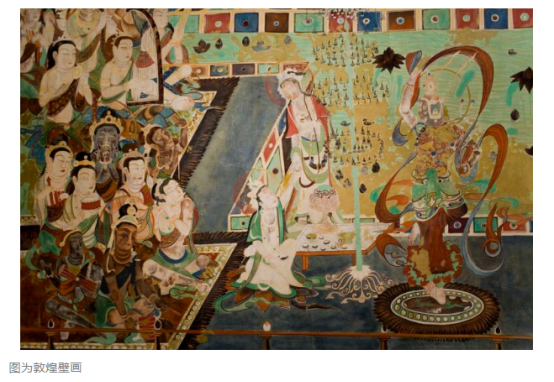

在河西走廊的西端、戈壁的深处,

一座逴跞古今的石窟已默默矗立了千年。

这座沙漠中的博物馆,

既有浩如星海的壁画和文物,

更有繁华绮丽的敦煌遗音。

莫高窟共有492个洞窟,

而近一半的洞窟绘有乐舞场面。

在那个栩栩如生的音乐世界,

有形态各异的乐伎和编制不一的乐队,

其中所涉的乐器更是令人眼花缭乱,

多达四千余件,五十多种。

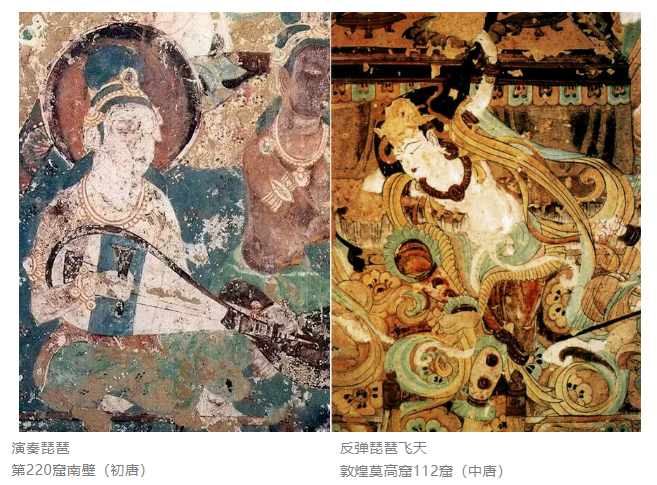

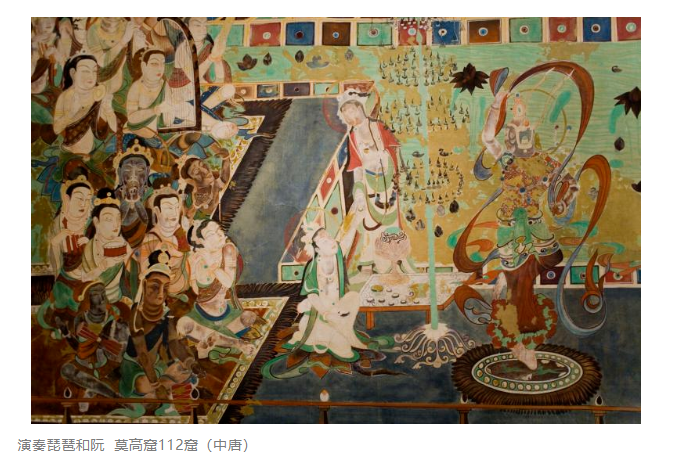

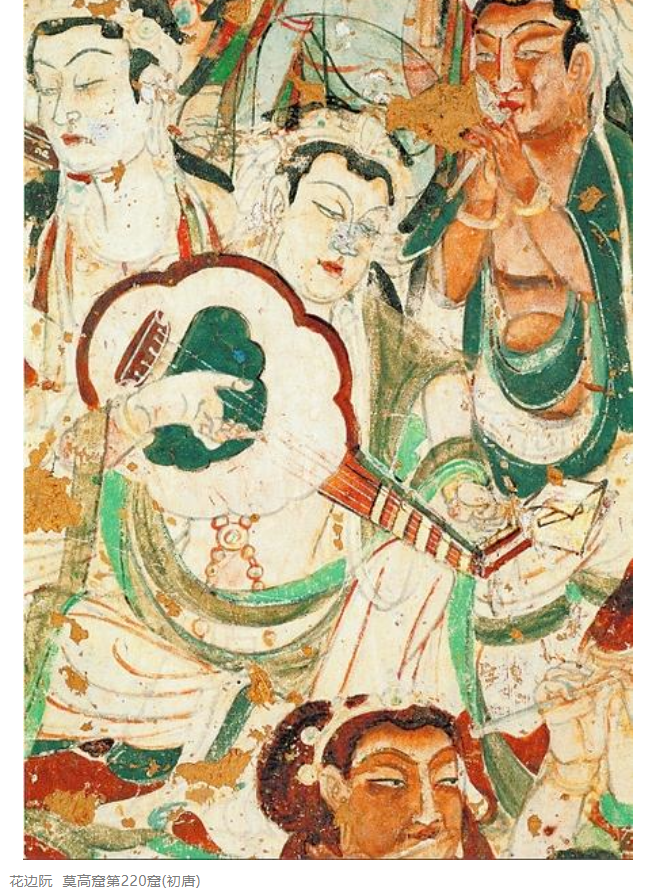

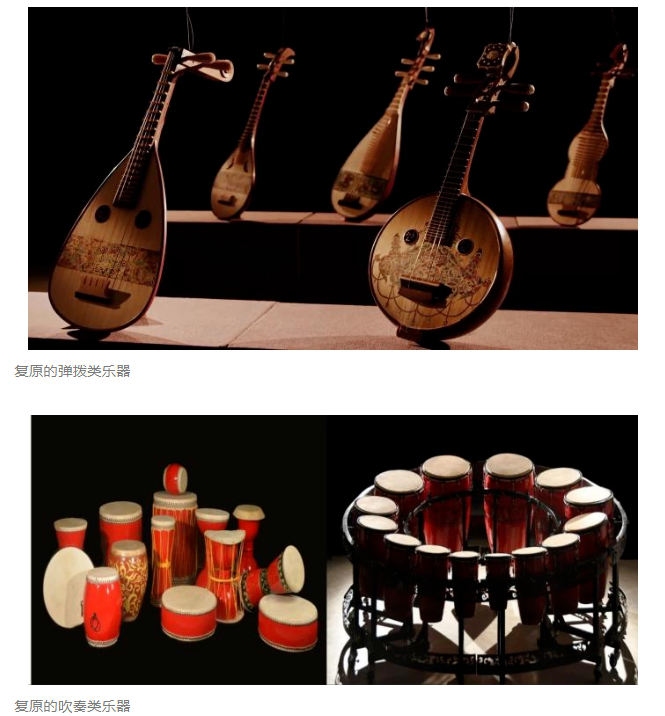

在敦煌壁画中,琵琶是出现频次最多的乐器——无论是翱翔的飞天、跃动的药叉,又或者威武的天王、灵动的乐伎,都曾演奏过琵琶。它从西域传入中原,与秦汉时中原的弹拨乐器弦鼗一起被不断改造,形制趋于统一,演奏技法逐渐完善。

盛唐时期,随着西域乐舞的繁盛,琵琶在众多乐器中脱颖而出,受到上至宫廷乐队、下至民间艺人的欢迎,常常用来独奏或领奏,稳坐乐器中的C位。诗人白居易曾用“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”来描述琵琶清脆圆润的音色。

传统的琵琶曲有文武之分,文曲格调细腻轻巧,柔和美妙,多以抒情为主,具有一定的倾诉性,代表曲目有《汉宫秋月》《昭君出塞》等。

武曲气魄宏大,威武雄健,乐曲多以叙事为主,富有写实性和叙事性,著名的《十面埋伏》《霸王卸甲》便是其中的典型代表。

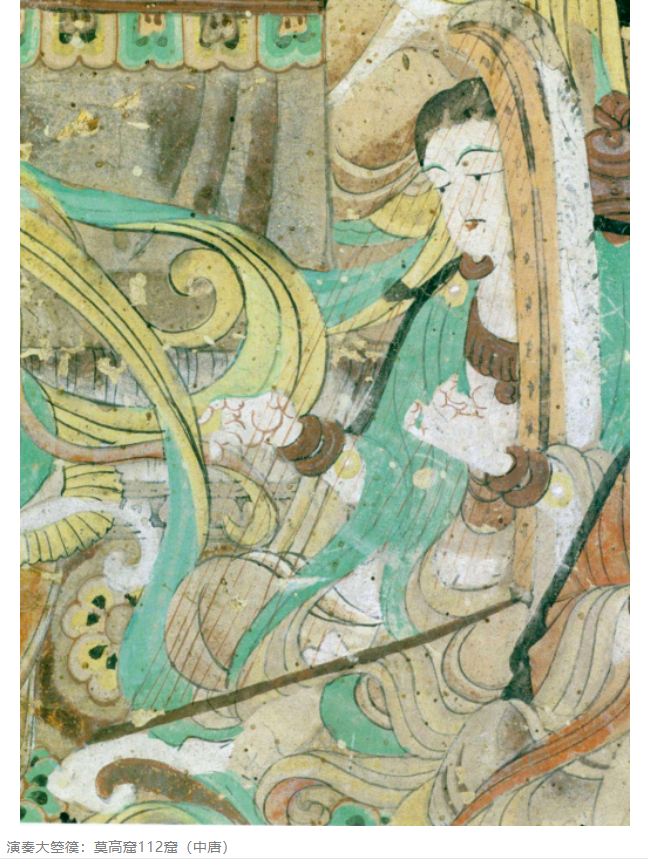

箜篌是敦煌壁画中出现频次仅次于琵琶的乐器,约在汉朝随丝绸之路传入中原,并在唐朝发展到巅峰。古代箜篌的形制主要分为卧箜篌、竖箜篌和凤首箜篌三种,音色轻柔如溪流,音域宽广如江河。唐朝诗人李贺用“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”这样瑰丽浪漫的诗句,来赞美乐师李凭弹奏箜篌的高超技巧。

早期的箜篌多为三角形框架,弦数较少。而唐朝的箜篌大都绘有精美的边框纹样和华丽的装饰坠物,弦数也有所增加,是乐队中不可或缺的旋律性乐器。然而在后世中,箜篌也难逃盛极而衰的命运,以至在明清时期销声匿迹,绝响数百年,直至近代才在音乐人的研究下重新面世。

阮咸由秦汉时期的琵琶演变而来,由于晋代竹林七贤之一的阮咸善弹这件乐器,因此得名“阮咸”。虽然它在唐朝之后同样渐渐湮没,但在敦煌壁画中却留下浓墨重彩的一笔——有的琴体饰以花纹重彩,有的琴体形似花瓣,十分独特。

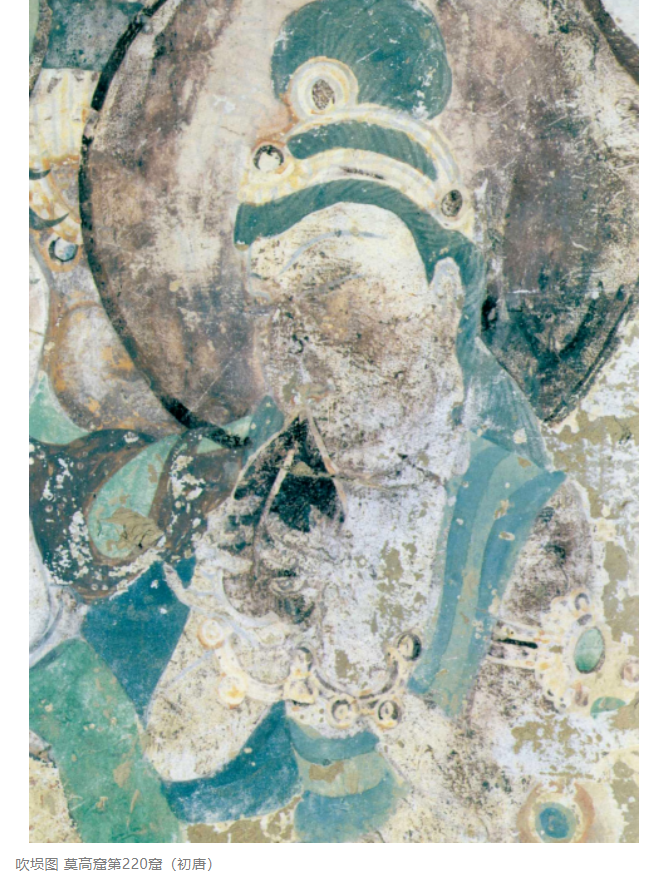

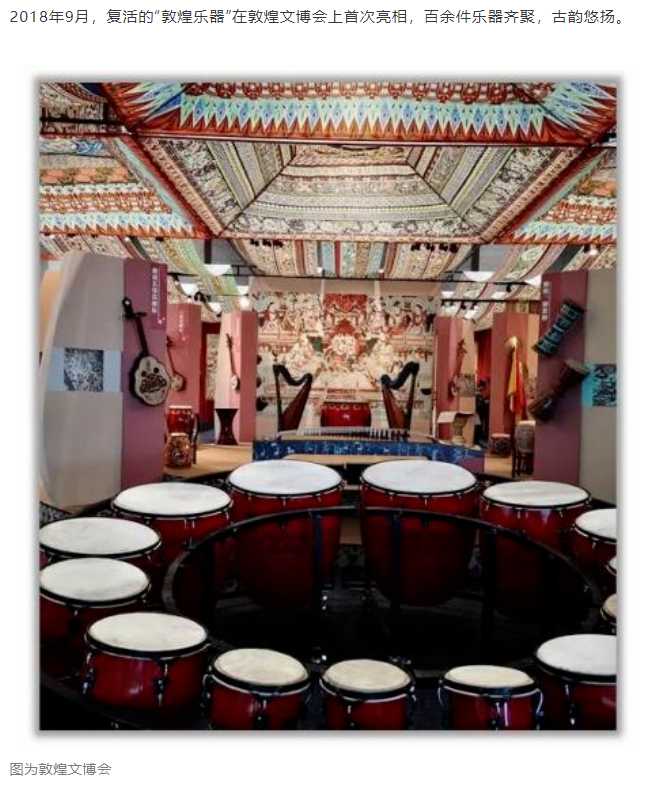

埙是我国一种古老的吹奏乐器,用土烧制而成。它可能来源于先民模仿鸟兽叫声以诱捕猎物的工具,后逐渐发展成乐器,并被吸收进入官方礼乐体系。在这幅壁画中,乐伎双手持埙,外观呈桃形,与乐队以及经变画整体风格相得益彰。

埙的音色饱满悠长,祥和肃穆,既是八音“土之属”的代表,又位列“六德之音”,唐朝时多用于郊庙、冬至及册命大礼的雅乐场合。而埙的名曲一般都具有幽深悲凄、绵绵不绝的特点。

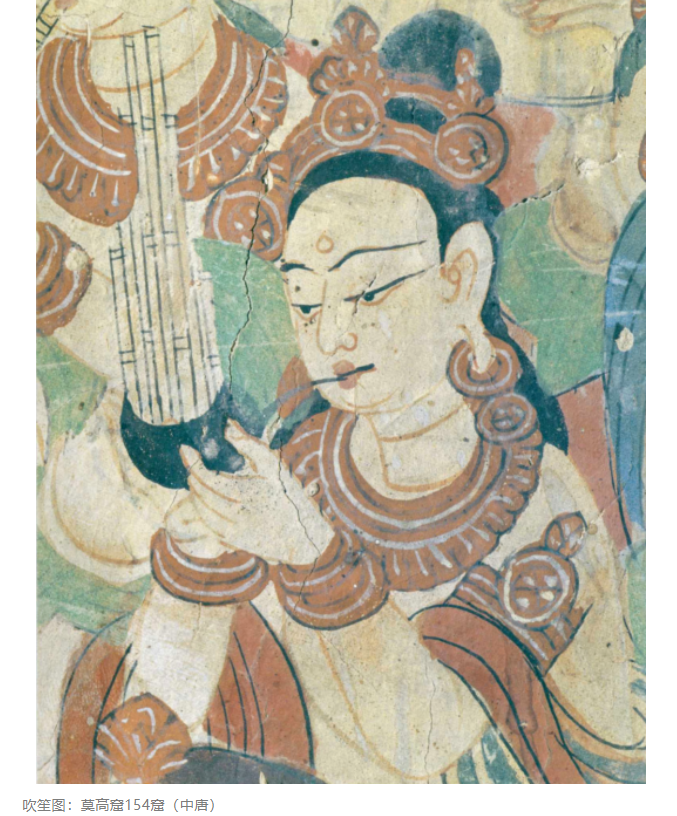

竽是我国古代的簧管乐器,历史悠久,春秋时期就被尊为“五音之长”,成语“滥竽充数”说得正是这种乐器。隋唐时期,竽逐渐式微,只在雅乐中使用,宋后被笙取代。笙是世界上最早使用自由簧的乐器,音色恬静优美,和声饱满圆润,直到今天仍然在戏剧等伴奏中广泛使用。

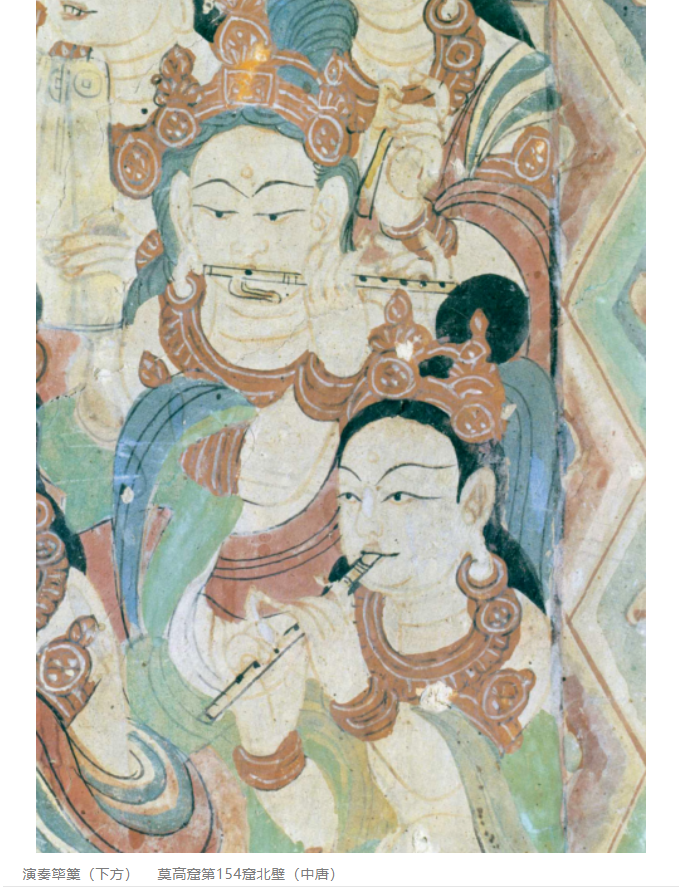

在莫高窟壁画里的乐队中,我们经常能够看到筚篥的身影。这是一种来自西域的簧管乐器,经由丝绸之路传入中原,在唐朝乐坛上大放异彩。筚篥音色响亮清脆,凄婉悲楚,质感鲜明,模仿和表现力很强,在宫廷和民间都广受欢迎。

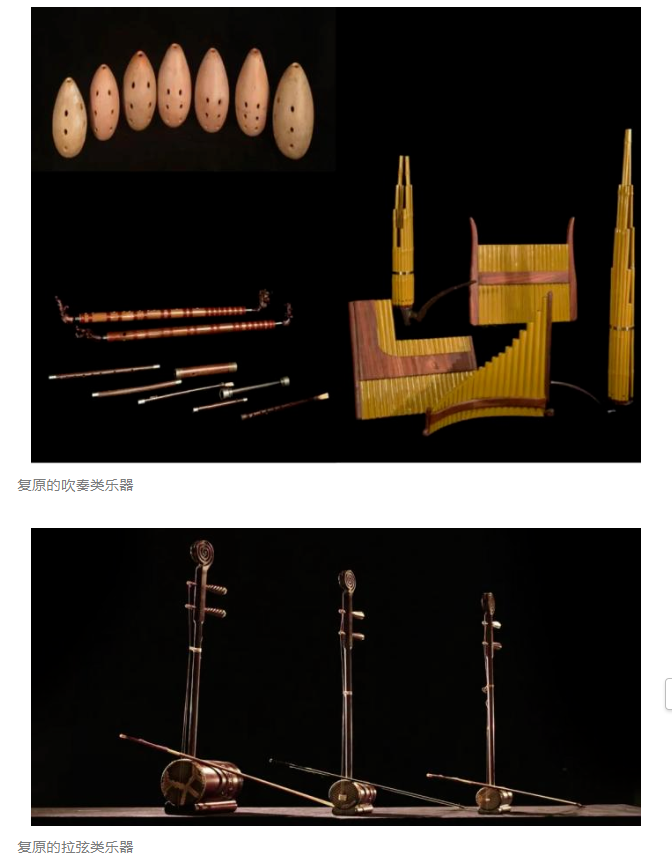

这些古老的乐器都曾盛极一时,

随后被历史长河所湮灭,

只在壁画上留下影影绰绰的印记,

带给后人无限的遐想。

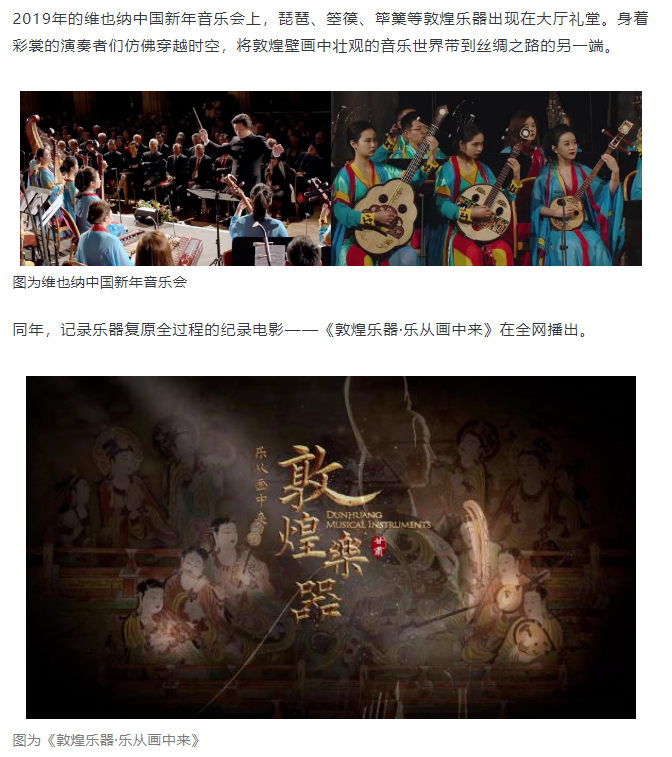

在文化复兴的今日之中国,

无数匠人呕心沥血将其复原,

让这些尘封了数个世纪的乐器,

再次发出声音,奏响华章。

从斑驳陆离的壁画,

到可以触摸和演奏的实物,

敦煌的古乐器褪去神秘,完成了涅槃重生。

这是我们对历史的叩问和追寻,

也是一场穿越千年的古今对话,

传统的文化与乐器在今天得以焕发新生。

来源:库克音乐

参考文献/朱晓峰,唐代莫高窟壁画音乐图像研究[M],甘肃教育出版社出版,2020